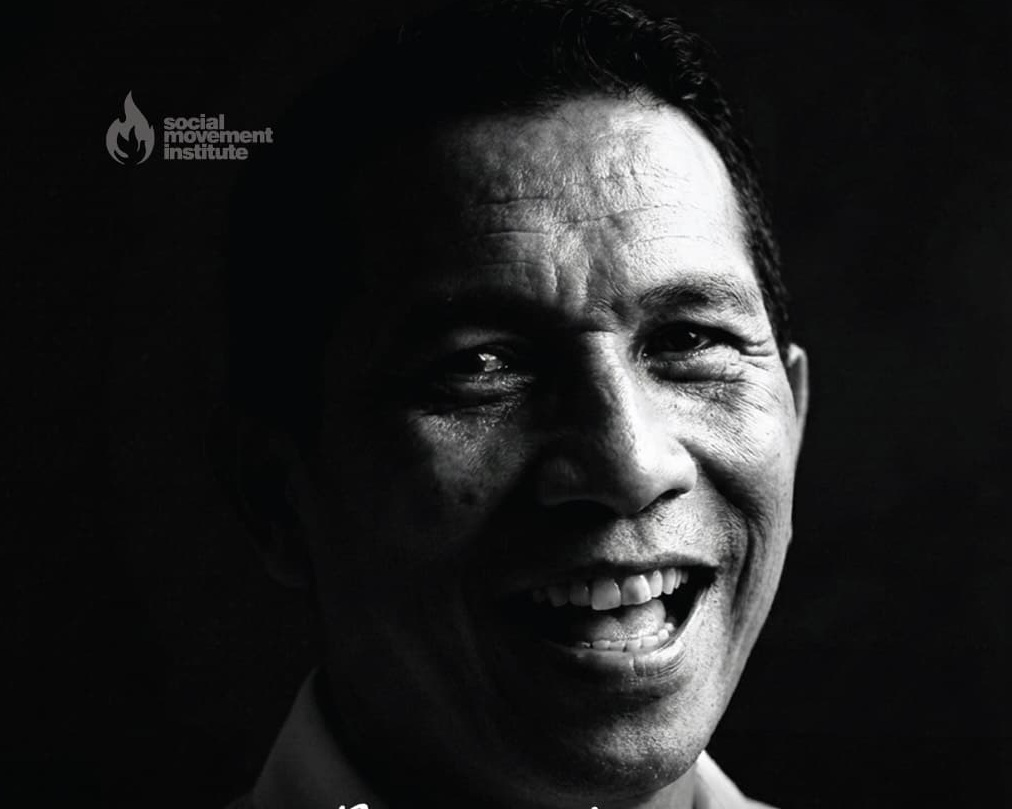

Oleh Eko Prasetyo (Pendiri Social Movement Institute)

“Bukan karena perjuangan kita menjadi seniman, tetapi karena seniman maka kita menjadi pejuang” (Albert Camus)

“Setiap kesusatraan adalah propaganda, tapi tidak setiap propaganda itu kesusastraan” (Lu Xun)

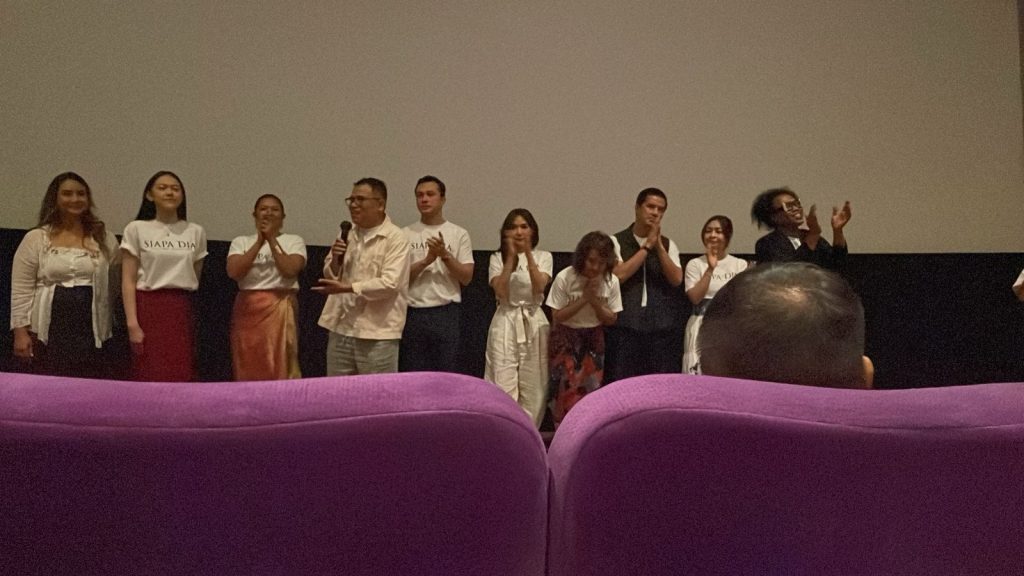

Baru pertama kalinya saya menonton film premier. Diundang oleh mas Garin Nugroho saya merasa terhormat. Tepat pukul 11.00 siang saya datang dengan hati berbunga. Maklum saja karena beberapa hari ini SMI—Social Movement Institute—didera teror. Muncul selebaran yang beredar di sekitar lingkungan SMI di mana muka saya muncul agak remang-remang. Kalimat selebaran ini kasar: tangkap Eko Prasetyo. Tempo lalu memuatnya dan saya dikontak dari mana-mana. Maka siang itu saya merasa keluar dari lorong. Persis di gedung XXI suasanya sudah riuh. Poster film “Siapa Dia” terpancang di lantai gedung. Saya melihat muka Nicholas Saputra yang terlampau kinclong untuk seorang pejuang.

Di dalam ruang studio ada sambutan dari mas Garin dan Nicholas Saputra. Ucapan terima kasih untuk penonton dan para pemain yang beberapa di antaranya seniman Jogja. Film kemudian dibuka dengan adegan yang menawan: Nicholas Saputra yang mendapat warisan koper tua. Isi koper itu adalah cerita tentang sejarah film negeri ini. Penonton lalu diajak untuk memasuki sebuah zaman di mana kolonialisme sedang mendapat perlawanan. Dari organisasi yang dipimpin oleh Tjokroaminoto. Sosok yang hidup dalam karya mas Garin yakni Guru Bangsa. Saat itu pergerakan rakyat hidup sehingga seorang seniman juga menjadi pejuang. Lirik lagu Rangkaian Melati hidup dalam suasana duka: ketika sang pejuang itu mesti merengang nyawa.

Zaman Belanda dilindas oleh era Jepang di mana para seniman dimobilisasi. Mereka dijadikan alat propaganda Jepang. Tapi perlawanan menyala dari sejumlah kalangan untuk terus terikat dengan ide pembebasan. Sang tokoh mulai mengajak kembali merebut imajinasi tentang kemerdekaan. Saat kemerdekaan tiba harapan menyala dan energi kreativitas jadi api bangsa ini. Hanya itu tak bertahan lama karena era itu berakhir dengan pembantaian 1965. Saat itulah para seniman, budayawan hingga akademisi yang dituduh kiri dijagal oleh negara. Salah satu adegan yang berani dan menarik adalah perlawanan pada tentara yang sedang menggiring para korban. Bagi saya ini adegan progresif, mengejutkan dan inspiratif. Sebuah semangat untuk melawan segala bentuk kekerasan.

Orde Baru terbit dengan budaya sensor dan tekanan. Seluruh karya dihancurkan jika itu tidak sesuai dengan propaganda penguasa. Inilah masa terburuk karena pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Salah satu yang indah menurut saya adalah lagu Ali Topan yang secara berani ditafsirkan sebagai lembaran kelam. Itulah saat di mana Orde Baru melakukan pengadilan jalanan. Soeharto secara terang-terangan mengakui kebijakan penembakan misterius adalah idenya. Dari buku biografinya, pernyataan itu dikumandangkan. Maka mas Garin dengan berani mengangkat politik sensor Orde Baru yang uniknya menampilkan karya karya sinema luar biasa. Saya masih mengingat film Sjumandjaya, Titian Rambut Dibelah Tujuh atau karya Badai Pasti Berlalu ciptaan Teguh Karya hingga film best seller: Galih & Ratna. Otoritarianisme masih bisa dilawan dengan energi kreatif, meski itu harus dengan bersiasat.

Orde Baru menyensor semua film yang dianggap bahaya. Film seks dan horor kemudian jadi pilihan utama. Situasi kelam dilukiskan dengan indah: menunggu, berdiam dan berefleksi. Masa itu berakhir ketika arus reformasi bergulir. Soeharto di layar kaca mengundurkan diri dari tahta. Tampillah para sineas muda yang mulai bebas berkarya. Di titik ini mas Garin merayakan kebebasan. Film seperti Kuldesak hingga Ada Apa Dengan Cinta tampil sebagai karya raksasa anak-anak muda. Para sutradara muncul namanya dengan gairah baru. Mengangkat isu-isu panas hingga menggulirkan cerita yang menentang arusa, ada poster film Dilan segala. Ringkasnya, inilah saat di mana budaya populer tumbuh walau dengan penyesuaian pada dunia industri. Pada soal ini, mas Garin tidak banyak berkomentar. Pasar dengan kekuatan imperialisme budaya sama dengan kolonialisme lewat perkebunan gula.

Film ini indah, menghibur sekaligus politis. Tentang kekuasaan, kreativitas dan massa. Saya melihat ini adalah statement politik dari mas Garin: mengungkap bagaimana kekuasaan berusaha untuk menguasai bahkan mengendalikan politik sinema. Kekuasaan yang hanya menegakkan kontrol bukan memberikan dukungan. Kekuasaan yang terus menerus ingin menertibkan bukan memberikan ruang. Kekuasaan yang ingin diakui bukan mengakui. Sampai di sini, film ini memiliki daya protes yang lembut tapi sekaligus menghentak. Disajikan dengan iringan lagu yang membuat kaki kita bergoyang. Layar bagi saya adalah gambar kehidupan para seniman yang terus mencari siasat untuk berkarya. Layar adalah aktivis yang tidak ingin tunduk apalagi takluk: berduel dengan berbagai situasi, berupaya terus berkarya hingga diancam penjara.

Dibanding karya mas Garin yang lain, inilah karya yang sangat menghibur. Lagu-lagu populer dengan koreografi yang menawan. Inilah film musikal yang punya pesan provokatif: saya seperti diajak untuk mengakui bahwa tentara, senjata dan penindasan telah jadi bagian dari perjalanan budaya bangsa ini. Mereka telah mencemari peradaban bangsa. Maka saat lagu Panggung Sandiwara bergema, saya seperti ditarik untuk merenungkan perjalanan bangsa ini. Bagi saya, film musikal ini menyentuh emosi saya untuk mempercayai bahwa para seniman adalah kekuatan bangsa ini. Mereka adalah saksi dari sebuah perjalanan peradaban yang terus mengalami kemerosotan.

Ingatan saya terbang saat menemui mas Garin di tahun 90-an. Saya waktu itu masih mahasiswa dan menjadi jurnalis di media kampus. Mas Garin dosen muda yang waktu itu baru menyelesaikan film yang menghentak dunia sinema: Cinta Dalam Sepotong Roti. Kekaguman saya waktu itu ada pada keyakinan dan kepercayaanya akan kekuatan sinema. Pada saat Soeharto ingin negeri ini menjadi Macan Asia dan mas Garin berusaha untuk melawan dengan caranya. Kini sutradara itu kembali berlaga dengan pesan yang sama tapi melalui siasat yang segar dan jenaka: “Siapa Dia” adalah sinema politik yang ingin mengembalikan film sebagai pengetahuan bukan sekedar hiburan.